王醒之

左下角工作室/財團法人春風文教基金會/前基隆市議員

「達到自己最短的距離是經過他人」— 哲學家呂格爾(1913~2005)

「暖暖」?你只要聽過這個可愛的地名,大概就很難忘懷。她是一個位於基隆市南端最小的行政區,總共約一萬五千戶、近四萬的人口規模。從2016到2024年,我們從這個小鎮出發,發展了一個關於「共生共老」的社區實驗。

基隆市暖暖區,距離臺北市僅20公里,受限於天然丘陵地形限制,都市化程度不高,有依附著各種穿越性交通而存在的小型產業(如貨櫃場、汽車修理廠、小吃店),但無法提供在地居民完整的就業需求,過去三十年來暖暖地區的人口被大量磁吸至大臺北地區通勤就業,但也因暖暖地區相對便宜於臺北的房價,亦吸引了在臺北就業的小家庭移居至暖暖。暖暖地區的總人口並未因臺灣的少子化浪潮而減少,反而增加很多通勤就業的新住民。暖暖,相對於雙北來說,就是典型的臥房城市(Bedroom City)。其實也幾乎是整個基隆市的縮影。

根據基隆市民政處資料,暖暖區2019年的老年人口超過13.9%,2020年為15%,已進入「高齡社會(aged society)」。暖暖區的扶老比(20.11%)、老化指數(144.74%)、高齡化指標(15%)雖是基隆市各區最低,但醫療與照護資源卻不如都市化程度高的基隆市區密集。暖暖區也有大型的公部門宿舍,包括軍方的眷村和退休人員、市政府、國營事業的宿舍,其中,老人獨居的比例極高。高齡者的處境與健康需求一直是我們關注的問題。

但老人要的到底是什麼?

以「不倒翁」為起點的社區工作

透過科技部的支持,2016年我們(左下角工作室)得以投入台北醫學大學的「以照護為本的活力展齡創新結盟(A Care-based Innovative Networking for Active Ageing)」計畫,針對「在地老化」的議題從在地協作成立了「防跌工班」,並發展出「換工互助」的社區實驗/實踐。

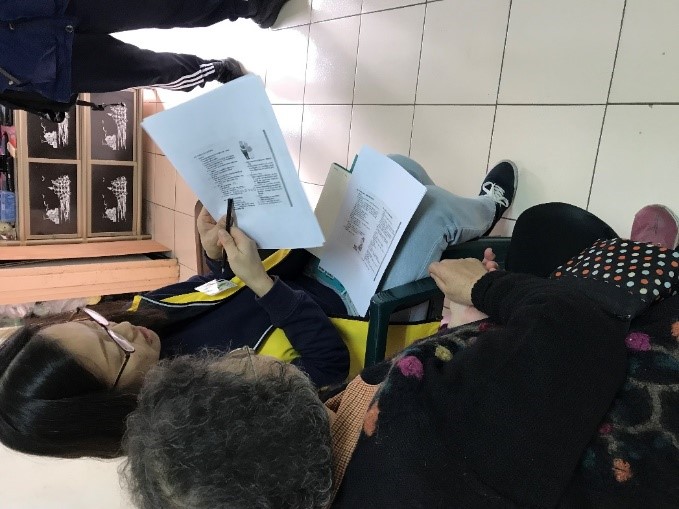

▲圖1

居家修繕志工培訓課程

簡單來說,就是以老人防跌/不倒翁為議題,推動/協助居家內外環境的改善,以預防長者跌倒,才能維持老人在社區獨立健康生活、減少醫療資源耗費和家庭照顧負擔。

然而,因為醫療市場化/商品化的影響,目前從政府到人民的大部分資源仍集中花費在醫療端,更前端的預防跌倒這件事反而被忽略了。雖然各地方政府大多有針對特定物件提供室內無障礙空間修繕的補助,但多限於身心障礙者與中/低收入戶。因此,不符合福利身份標準(不是中/低收入戶、失能等級尚未到可以領身障手冊等),但有實際需要的老人,就得依靠自己在家庭和社區中的資源。

居家環境防跌看似一件簡單的工作,但對能力和體力都已不如壯年的長輩來說,包括最初始的認識防跌概念、發現居家環境風險的再教育、評估改善的方法和費用、找到施作的人力和施工前後的整理清潔等等,其實都需要高度的協助。就算是符合福利身份可以申請公部門的補助,政府的服務也只到改善藍圖規劃,後續包括找廠商施工、付費後的補助申請等等,也還是通通需要民眾自己來完成。可以想像,對獨居的長輩和失能者而言,多一事不如少一事,在這麼多行政門檻沒人可以幫忙跨越的狀況下,通常只剩下「自己小心點」這個僥倖的選項。

我們在上述的經驗脈絡下,在暖暖區發展出「防跌工班」的社區工作。簡言之,就是邀請社區裡中、壯年(約 45 至 65 歲)的居民組成志工工班,進入有意願的家戶中,與長者共同審視環境、討論方案、挑選材料,最後「義務」協助施工、加裝防跌設施,而材料費用則由長者家戶自行負擔。如使用者不便於採購,則由工班志工代為購買,並於完工後檢據核銷;最後工班志工會在施作完畢後針對使用者之使用經驗進行回訪與確認。

▲圖2長者需求訪查及討論

▲圖3工班志工為長者安裝扶手

▲圖4 與長者討論扶手安裝位置

這真的不是慈善:從防跌到「換工」

至此,其實沒有什麼了不起,因為老人防跌並不是只有暖暖在推動;再者,由志工協助老人安裝扶手,也沒有特殊性,因為全台灣已經有許多慈善事業/團體都已經從事這方面的慈善工作多年。

表面上,為了預防老人跌倒,我們在基隆市的暖暖區進出不同的老人家戶,義務協助安裝浴室扶手、貼防滑條、改裝馬桶蓋、設置洗澡椅、改善浴室照明……等等,以降低老人浴室跌倒風險。大部分的慈善團體完成這個階段的工作後就結束關係了,從傳統慈善的關係設計來看,就是「助人者/贈與—受助者/受贈」關係階段性的結束。

但是,對我們來說,真正的重頭戲與難題才要開始:

簡單說,施作完畢後,防跌工班不收取工資,但對長者提出「換工」的「邀請」(注意,不是「要求」),我們積極邀請長者以自身可以付出的「工」(才藝、故事、特長、時間、想法⋯⋯等)來交換工班的「工」,我們再將換來的工提供給有需要的社區居民繼續交換。

我們認為,長者在這種關係對待中不是被救濟、不是慈善的收受者 / 弱勢者,而可以是更對等的互動。同時,長者不但得以透過換工重新與社區、社會發展連結;其他參與進入換工的社區民眾也有機會在不同的關係設計中重新認識長者。

換工,不只是勞動力的交換、時間的交換,是為了關係的創新。因為,新的社會關係會帶來新的社會自我。

我們都換到什麼?

「我都幾歲了?老了、沒用了!」通常,我們都會被這種理由拒絕。「我身體不好,還會麻煩到別人!」當然也有這種理由。「我什麼都不會啊!你們去找我兒子 / 女兒去。」偶而也會出現這種的。

不過,「在關係中等待」,是我們最常用的方法。因為這是「關係手作」,像發酵、如慢火,是等待花開的心情。儘管當場被拒絕,但有時候就會在過一、兩週後接到老先生或老太太的電話,告訴我們他多年封藏在口袋裡的「寶可夢」。總之,我們保持在關係中清晰地讓對方感受到我們的期待,也準備充滿敬意地迎接他朝向換工的第一步。

防跌工班施作至今,我們工作的對象平均年齡約為 80 多歲。這裡面,有 90 多歲的爺爺照顧 80 多歲中風又精障的太太、有獨居小學沒畢業但現在喜歡讀英文的 74 歲阿嬤、有癌症治療後陷入憂鬱的退休大學教師、有獨居但經濟上總在貧窮線徘迴的醫師娘、年輕時即剃度出家的宗教實踐者、也有經濟無虞曾經風光一時年逾九旬的海軍軍官擅長外丹功但受糖尿病之苦、當然更有中年因病失能的身心障礙者……等等,這些人在社會福利與傳統慈善的觀點中,長期以來都只是同一類人、接受社會同一種對待(腦袋中是不是浮現了老人被慰問的標準畫面?),最後連他們的面目也漸漸模糊起來。

這種以傳統慈善為核心的福利制度隱含了特定的「關係設計」,就像跳雙人舞一般,經常會雙向形塑關係兩端的人:助人者因為「給」,眼裡只有評估對方的缺損與不足,而不容易看到對方的能動性、受助者因為「受」,只能被動展現(perform)弱勢者「該有的樣子」(失能狀),否則關係無法建立。到最後,就變成一種總體的社會對待與集體的社會默契。

此外,當然也包括主流勞動力市場對於他們的可換之工/勞務的評價往往貶抑為低價值,或者徹底排除為無價值,也就是說他們並不值錢。那是一種典型的社會排除(social exclusion)。

相反的,在防跌工班進場後,透過換工的邀請,我們發現年長者可以付出的工、存在的價值,慢慢在關係中被調動、召喚或組織出來。

前述照顧80歲中風太太的90歲爺爺、喜歡讀英文的74歲獨居阿嬤、燒熱水走路不便的獨居奶奶,他們可以付出的「工」、他們存在的價值,在工班進場後慢慢被調動(勾引)與組織(鼓勵)出來。原被深埋在個體中的「工」,透過工班成員的好奇力、觀察力、鼓動力、調動力、組織力,時間慢慢醞釀熬煮,成就一個「換工」被完成。

第一位90歲的爺爺,是二次大戰光復初期的警察,他最驕傲的事便是身為警察。他的獨特「工」是,跟大家聊聊70年前的警察在228事件期間被當成武警使用的故事。

第二位喜歡讀英文的74歲阿嬤,教育程度不高,婚後一直當家庭主婦,被拘在家裡,又承受多年家暴,直到先生去世,才能重新過起自主的生活。表面上沒有特別吸引人的「工」,但阿嬤想起兩年前有位想要追求她但被她拒絕的人教會她用吸管與剪刀編織吸管蝦子,這是她可以換出來、回應關係邀請的「工/技」。透過「防跌互助工班」的敏銳知覺,「工」,被換進基隆市八堵國小、集合社區住宅、暖西國小、暖暖聖光堂、工作室課程等等。被「換工」的對象因為接受「工」,等於接棒「換工」任務,被換工的對象也得開始挖掘可資交換的「工」。

社區各個單一的「點」被觸動,透過「換工」連成「線」,最終交會成「面」。如此不斷地「換工」,串聯不同的關係,社區也開始以不同於過往的韻律活絡起來。

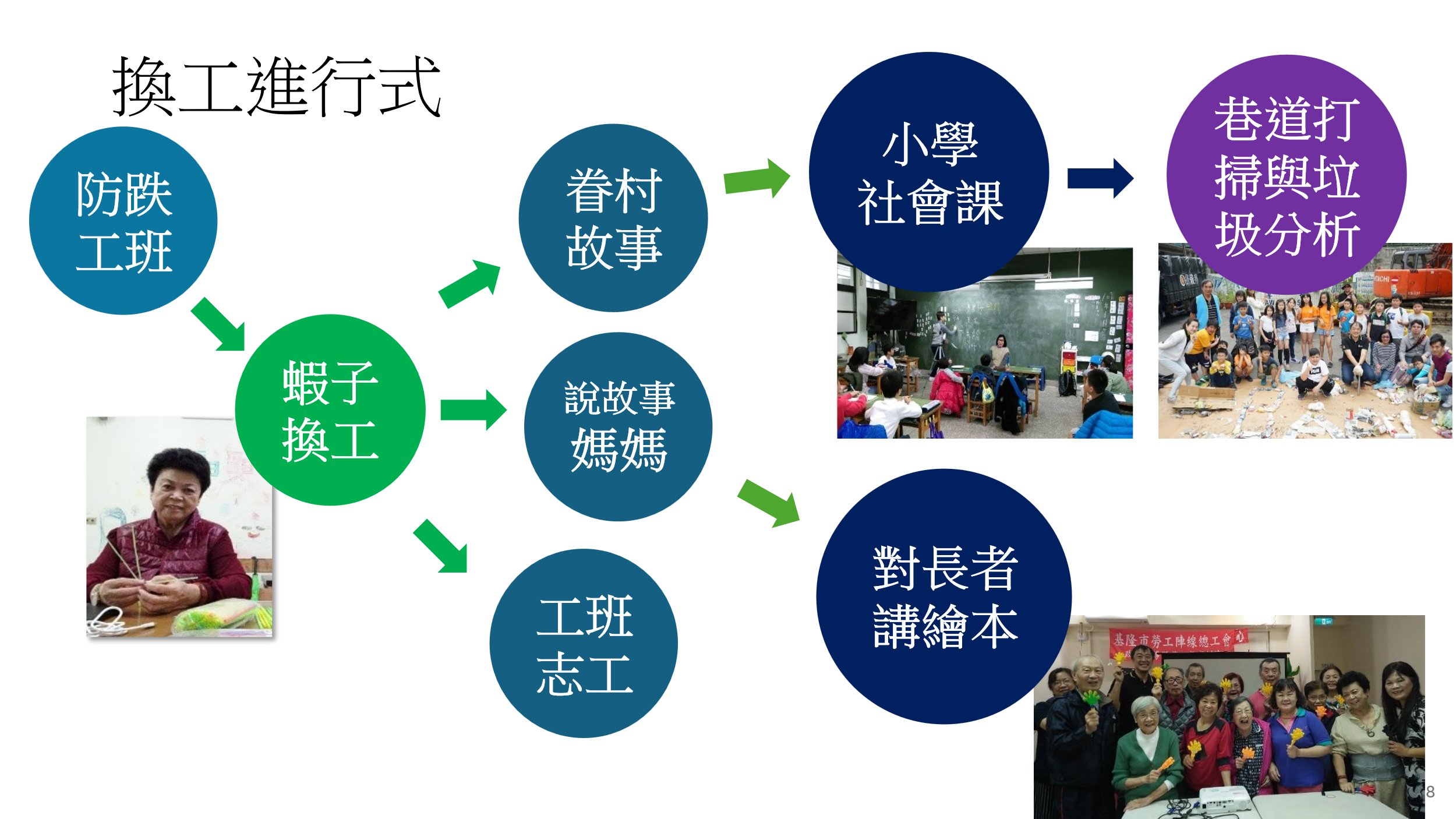

▲圖5防跌換工早期發展出的換工鍊

▲圖6用吸管蝦子來換工

其他諸如台語吟唱古詩詞、醃漬泡菜、講述眷村口述歷史、提供自家當成社區裡的兒童課輔中心、養生太極拳、眷村美食教學、說繪本故事……等等的可換之工都是他們一番琢磨掙扎後換出來的。我們得以在換工平台上進行組織、催化、重組,讓這些得之不易的「工」發展為可換之工、對社區其他成員有用之工。然後邀請、媒合社區居民進場。而每一次換工結束後,社區內前來參與的人也被邀請貢獻自己可換之工。如此不斷地換工,串聯不同的關係,社區也開始以不同於過往的韻律活絡起來。

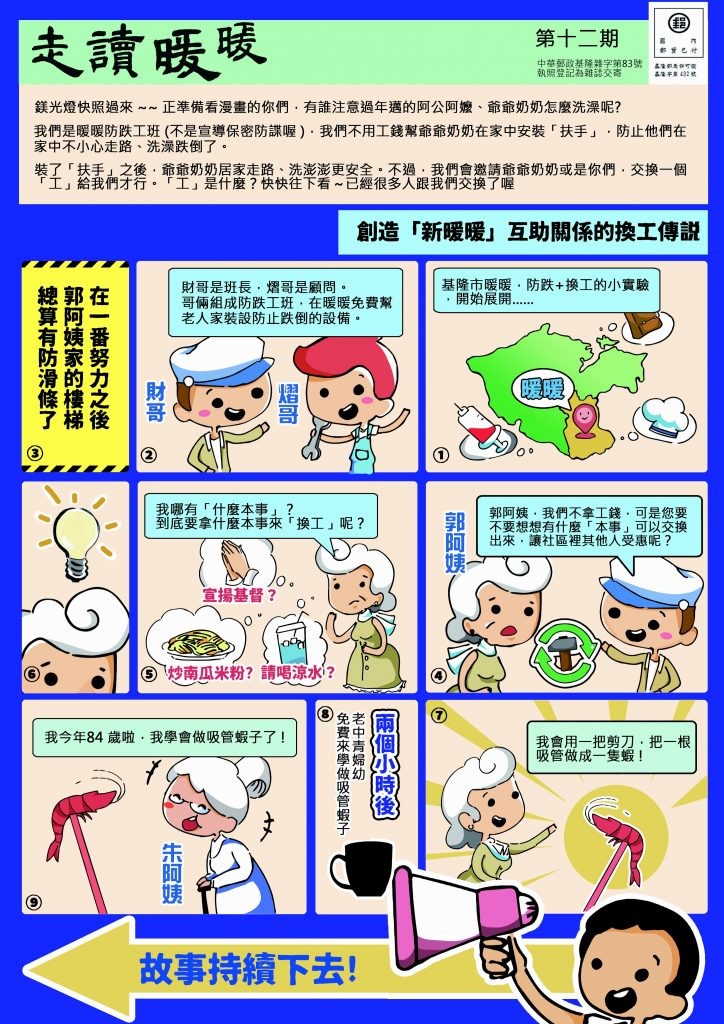

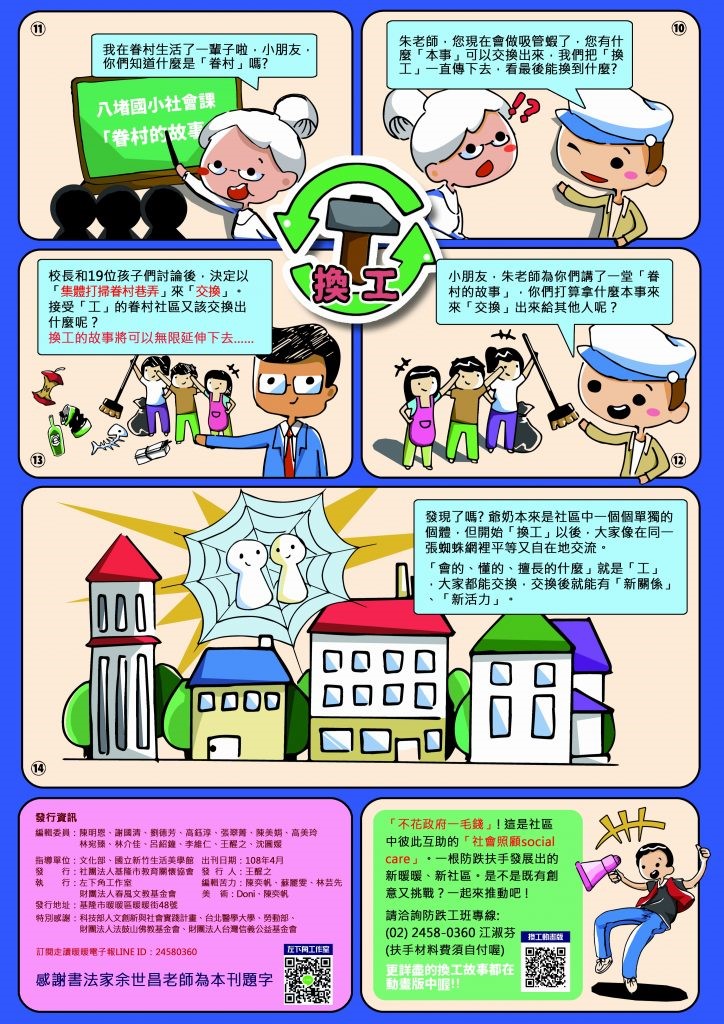

我們將這個過程寫入了《走讀暖暖》社區報第十二期(如圖 7、8)。希望能夠讓 社區內更多的家戶願意發展連結。

▲圖7 《走讀暖暖》社區報第十二期-1

▲圖8《走讀暖暖》社區報第十二期-2

換工是關係活化的開始

這相異於老人騎車環島、打棒球、爬百岳背後「模範老人」「抗老」的邏輯。有條件跨越重重現實門檻的老人終究是少數中的少數。然而,換工所創造的新的社會關係,不論是防跌工班與長者的關係、長者與換工對象的關係、他們與換工平台的關係,這三種關係都不同於既存被福利制度、被慈善文化給定(given)的關係,而更努力嘗試提供老人在關係中自主發展的空間。

我們發現,老人常常不知道自己身上有什麼可以回饋的,就算是有潛在有價值的元素,也得要靠工班一起建立信任關係後共同慢慢挖掘。例如說,暖暖的中興社區(海光一村)是一個海軍眷村(影劇六村)改建社區,裡面住著很多來自大陸跟台灣五湖四海的居民,每個人身上都有說不完的大時代奔騰跟個人血淚交織的生命故事,但是可能連他們自己的子孫都聽膩了。首先,這些故事必須被重新定義為「口述歷史」而不只是茶餘飯後的碎碎念,這個符號是有價值的,所以講述這些的「口述歷史」的眷村老爺爺跟老奶奶就成了非正式勞務的提供者。一開始,這些茶餘飯後碎碎念沒有任何價值可言,一旦它們華麗變身成「口述歷史」並且透過某種方式交換出去了,它的價值也就被以溯及既往的方式承認了。更重要的是,那是在社區人際網路中被認定的。

每個經驗過換工的社區住民,都有機會用新的社會關係體會彼此。賦權(empowerment)的歷程就這樣慢慢在我們面前展開。

想想看,出動兩個工班成員去幫某個老人安裝廁所扶手,這件工作的質量真的等於這位老人到國小替小朋友說故事嗎?到底要怎樣計價才公平?或者我們也可以反過頭來想這個問題:不管各自工作付出了勞動力的質量如何,一旦雙方

同意勞務交換,就是進入一種政治社會契約,同意這兩件工作等值。這個「等價」的概念不只是市場價格的考量,同時也是關係建立、生命互涉的開始。

▲圖9高年級的百工圖

在台灣,「照顧(care)」的商品化、市場化基本上大抵順著醫療的商品化路徑發展。因此,長期照護在社政與衛政的專業角力中總是衛政較占上風。但照顧有沒有可能朝向社會化發展?除了醫療性照顧(medical care)之外,有沒有社會性照顧(social care)的可能?

所以,防跌工班擴大工作內容為「社區互助工班」,希望仍以換工為概念,除了簡易修繕外,進行陪伴就醫、購買居家物品、協助長者必須仰賴他人的行為。「社區互助工班」企圖補足長照政策的缺口。同時,建構出社區互助的關係網絡雛形。「照顧」是一種典型的助人,是專業,但不一定總是要成為產業。

公工:從互助換工到社區共做

過往農村社會中經常有的「公工」—同村所有住戶各自推派一人共同處理村中公共事務—如共同修築聯外山徑、公共空間整地、共同採收農漁獲等等,如以市場化與專業化的標準介入,工不會是工、公也不會為公。究其因,「公工」背後有個反映「社區感」的社會契約,也是默契:我們村是共享成敗的「共同體」。王家派出的小毛只有十三歲、陳家派出的大牛是身障、李家派出的老陳已經年過七旬,而張家派出的秀才只會讀書……無論是何種態樣的勞動力,都是集體可以認受的。

「防跌工班」從2016年開始實作,逐漸演化為「互助工班」,著重於社區內關係搭建/重建的實驗,過程中有許多失敗的案例大多也是因為社區內基本關係信任不足之故。這點,反映著過往緊密鄰里關係的瓦解。但我們始終想像著透過互助換工找回社區感的可能。

坦白說,成功的案例雖然不多,但我們也零星發展出了從高齡者家戶所換得之技能用於該家戶公寓梯間之公共空間維護。

一般而言,傳統公寓公共梯間雖為該棟住戶「共同持有」,但法制上仍屬私產權,公部門資源不能進場,故長期以來傳統公寓之公共梯間經常堆積雜物、照明不足、濕滑危險,甚至扶手、對講機、壁面粉刷亦因年久失修而毀損(如圖10、11)。住戶之間倘若又有零星糾紛,公共梯間的維護經常淪為「自掃門前雪」的窘境。

▲圖10

▲圖11

但我們透過換工得到某戶的「公工」,再加上我們防跌工班原有的志工人力,共同投入該棟公寓梯間反潮濕滑問題改善(如圖),而防滑條等材料的購買由該棟住戶共同分擔。過程中,「溝通成本」反而是最大的付出,因為,除費用分擔需要取得各戶同意外,我們也期待各戶推派家中人力共同完成。更期待完成後能讓家戶間的關係可以同步進行調整。

當然,有更多的案例是部分住戶(如一樓住戶)不同意出錢,或是需要在梯間額外安裝扶手的家戶擔心梯間牆面破壞導致屋內漏水,又或是梯間使用者為租客……等較為複雜的問題。

交換,是為了成為什麼樣的人

一般來說,交換會帶來平衡與穩定;過往半個世紀以來,現代意義的全球化(Globalization)也是在這樣的認識基礎下發展出來的。但發展至今,我們已經發現,交換也可能帶來不公平(如不公平貿易、勞動剝削),它是個雙面刃。交換有可能創造關係,甚至也可能毀滅關係。

從社會建構論(Social constructionism)的角度來說,交換是否成立不是在於所換之物是否等價。重點不只在物本身的價值/價格或所擁有之物,是否等價其實是「關係的結果」。

換言之,交換不只是一種媒介、方法,交換本身就是關係的目的。

人為了什麼而交換?創造實用與物質的目的只是其中一部分,但「創造關係」則是同步發生的結果。交換是人類文明的基礎(我們未曾看過狗會自願與另一隻狗交換骨頭),交換也是社會的基礎。

從這種觀點出發,交換是成為人的手段。人是在關係中成為人,而不是交換前後擁有什麼。人在社會中「成為自己」、在交換中「成為彼此」。

生理上的衰老,是永遠的未來式。但人在社會中的老,卻是關係對待的結果。每個與我們遭逢的高齡者,都會被我們以「換工」之名邀請,企圖調動他身上未支薪、非正式的(準)勞動力,使他們不再只是傳統慈善事業裡的被動接受者,而是將參與交換的雙方都重新啟動為自主行動者,這是一個從「醫療照顧」到「社會照顧」的過程,同時也是一個將社區居民重新社會化的過程。

老,是社會關係的產物

我們終究要回到這個耐人尋味的命題上。

「殘而不廢」經常是這個社會的「非殘者」面對「殘者」時用來暫時迴避責任的說法。一個殘者如果能夠力爭上游突破自身的侷限或殘缺,那就意味著其他殘者可能做得到,彷彿這是個人意願/意志的選擇、意味著這個社會對於殘者門檻重重的不友善可以被忽略。

所以,「殘」是個真問題還是假問題?

從我的角度來看,「障」才是真問題。說到底是這個社會的運轉節奏與條件,形成了無數的障,造成了個體的殘。對於要求有工作經驗的就業職場來說,家庭主婦是殘;對於要求紅燈秒數變短的車流來說,慢速老人小孩是殘。殘,不一定會帶來障。但是,社會如果不友善,那殘就一定是障。這些都是社會對待的結果。

那「老」呢?又是個真問題還是假問題?

衰老是一種永遠的未來式,為了面對這個威脅,所有人都在「存老本」;但從社會照顧(social care)的角度來說,擁有可以依靠、互惠、信任的社會/社區關係往往才是高齡者最重要的財富。真正的老本,是有錢也買不到的照顧。

互助才能讓老化成為展齡

人是關係的產物,如果整個社會願意,老不會是大問題。社會節奏放慢點、資源分配細膩點、空間環境再友善點、社會對待再開放點,老或許不會帶來這麼多焦慮(因為不用擔心拖累別人)、老或許可以是件幸福的事情(因為不用擔心自己沒有用)、老或許可以真的是展齡(active ageing)的實踐。

老人在活化的社會關係中才真正得以活力展齡。這幾年來在台灣的基層社區中不論是藉由社區營造或是自發性滋長出來的互助運動,都再再見證著市場經濟、國家政策的長期失靈,以及可能的第三條路:人民正從「時間銀行」、「合作運動」或「社區換工」勾勒出一個老得起的台灣。

我們期待「暖暖」不再只是地名,而是一個對老人的及物動詞。