2022年7月17日 星期日

2022年1月23日 星期日

2020年4月6日 星期一

2019年10月14日 星期一

暖暖社區報在地發聲 使居民變公民/社區力點線面

暖暖社區報在地發聲 使居民變公民/社區力點線面

文/盧明正、吳欣芳

事件一:1998年11月《暖暖代誌》刊登一則〈舊學校、新關懷—暖暖國中的過去、現在與未來〉一文,引起基隆暖暖地區家長們的關切,隔年3月社區家長成立「暖暖教育關懷協會」向市政府陳情,使「暖中」改制為中輟學校的政策喊卡,轉向改制為完全中學。

事件二:《暖暖代誌》於1999年8月報導暖江壺穴地景,透過舉辦壺穴導覽及發起保護壺穴行動,並主張規劃暖江壺穴為生態保留區。由於社區報的報導,引發暖暖人重視及關心家鄉的自然景觀與生態,促使2006年萬瑞快速道路及2014年暖江橋改建的政策轉變,也使暖江壺穴的地景得以保存下來。

事件三:2001年1月《暖暖代誌》刊登〈請基福公路改道,留下清幽溪谷〉一文,並行文交通部,呼籲當時正在施工的基福公路改道,以降低對暖暖生活安全與生態之衝擊。2008年12月基福公路暖暖段在停工8年後復工,2009年12月代誌與十多個基隆、暖暖社區團體成立「要幸福、不要基福行動聯盟」,經過3、4年的努力、請願、宣傳及溝通,促使工程單位順應民意,將原本在東勢坑溪谷的高架道路改成東勢街平面道路拓寬,以保留東勢坑溪谷的自然風貌,同時也爭取到基福公路暖暖段禁行貨、卡車,讓暖暖人多一分生活安全的保障。

事件四:2016年9月《走讀暖暖》社區報第一期刊登〈山與湖的對話–暖暖翠湖〉一文,揭發不肖商人在保護區內大量傾倒事業廢棄物之事實,之後又在第五期追加刊登〈翠湖,暖暖的〉一文,再度揭發新地主以「清理垃圾」之名違法開挖山林之實,經由這2次報導引發居民及社會大眾關切生態環境的議題,目前該案已移送基隆地檢署進行偵辦中。

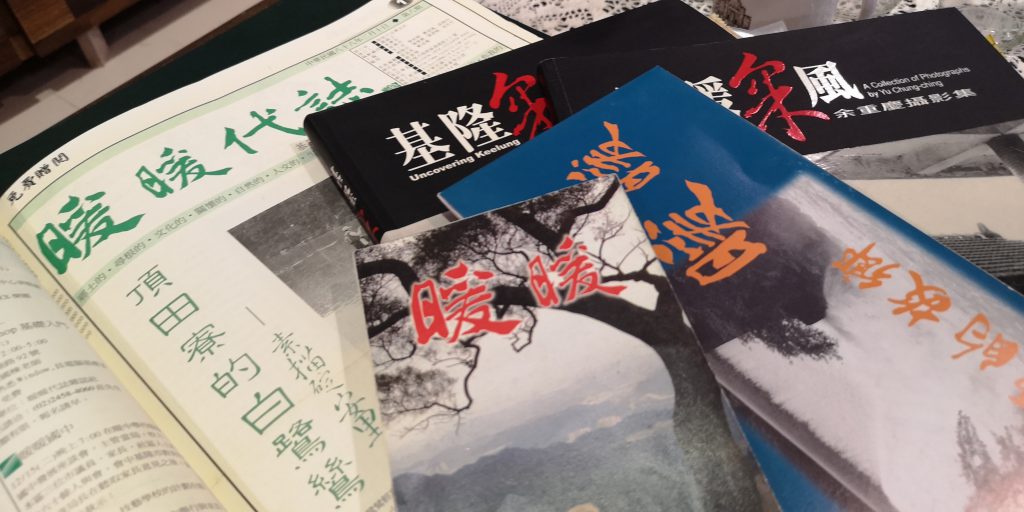

《暖暖代誌》社區報自1998年7月由基督教浸信會暖暖聖光堂牧師黃懋昇所創辦,目的是透過文字期刊串聯在地人的情感,並珍愛生活的土地。2008年8月《暖暖代誌》增闢「小代誌」,以提升暖暖學子的閱讀與寫作能力。《暖暖代誌》開辦18年未曾中斷,「大代誌」發行16年有餘共159期、「小代誌」發行7年餘共69期。2015年12月在後繼無人與經費不足的情況下,正式停刊。

《暖暖代誌》社區報自1998年7月創刊,走過18年足跡,為在地居民爭取權益。(圖片來源:盧明正)

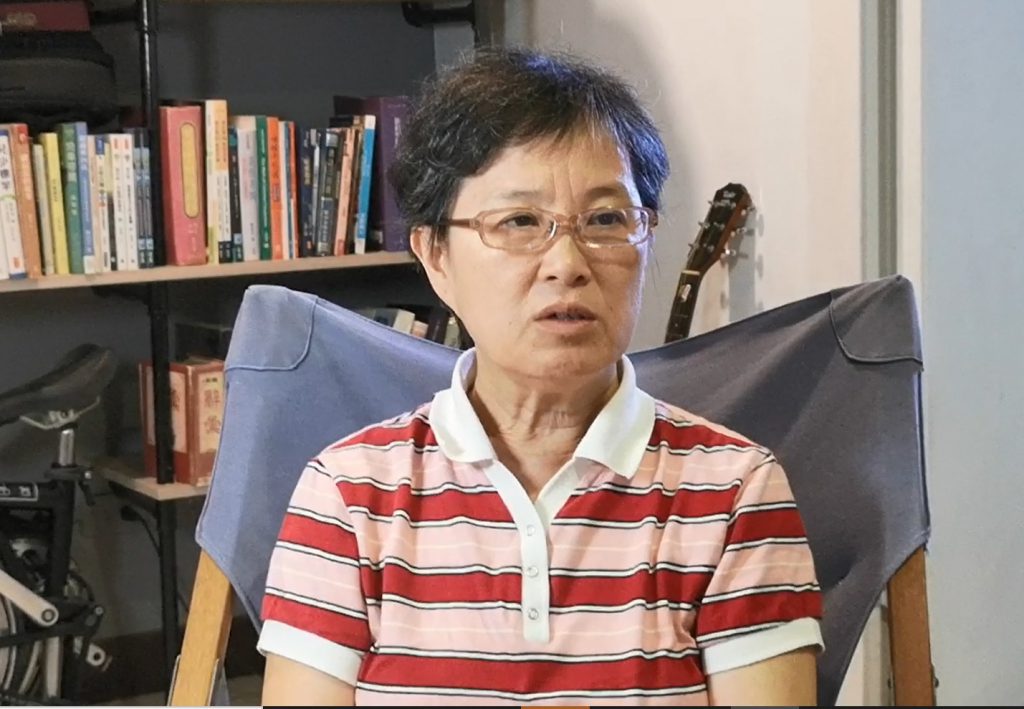

「許多暖暖人在台北上班,每天忙碌通勤,居民並沒有深刻認識自己的社區。」擔任《暖暖代誌》主編18年的浸信會暖暖聖光堂師母曾傳明表示,這是一份屬於暖暖人的在地社區報,每月發行一期對開大小的報紙,在沒有收費、也無廣告收入之下,全憑社區義工投入的刊物,為暖暖地區紀錄家鄉大小事,不僅喚醒社區意識,也見證了社區發展興革,提升居民對自己所居住環境的關懷力度。

暖暖區位於基隆市東南方,是基隆市7個行政區之一,共13個里,人口約3萬8千人。《暖暖代誌》一開始就印了8千份,其中5千份夾報送至家戶,其餘的則透過學校、郵局及商家等自由發送。寒暑假期間,曾傳明會與來教會的孩子投遞信箱,讓更多居民可以看到此份社區報。

商學背景的曾傳明秉持著一股對文字的愛好與興趣,在辦社區報初期,幾乎把教會會友的教育背景全部掃描一遍,把念過中文系、新聞系、當老師、曾經編輯過校刊的人全部找來,大家集思廣益將刊物命名為《暖暖代誌》,不僅有在地化台語「事情」的諧音,更有為社區寫「誌」的功能,期能將在地風貌、文史地景、活動課程等內容傳播給居民。起初志工都不知道如何採訪報導,但時間久了,已可信手捻來寫出一篇好文章。而編輯團隊從摸索Word軟體到專業排版軟體,一邊嘗試一邊學習,期間也有文字與攝影專長者加入,當中最特別的就是居住在暖暖的文史工作者余重慶老師(1955-2015年),因著余老師的攝影作品,大大提升了刊物的閱讀品質。

《暖暖代誌》在地方打開知名度後,基隆市文化局主動前來關心發行狀況,並告知政府有編列補助經費可以申請,於是為擴大社區工作服務及與政府往來而成立了「源遠文化基金會」,並開辦文史、生態、教育等在地化的相關活動與課程,使得一群原本是靜態的編輯文化人,搖身一變成為舉辦動態活動的社區工作者。曾傳明語帶激昂地說:「那些年我們簡直搞得轟轟烈烈的,一起為改造暖暖社區付出了許多心力!」當時的政府經費每年超過100萬元,社區工作將暖暖人凝聚在一起,《暖暖代誌》的內容益加豐富。

《暖暖代誌》的報導內容感動許多在地居民,曾傳明曾經在教會的信箱中收到數萬元捐款,後來得知是一位暖暖小孩長大後返鄉,有感於社區報為在地所做的事情,希望也能為家鄉盡些心力。曾傳明表示,很感謝過去有一群志工不斷努力付出,然而眼看電子傳媒層出不窮,紙媒的閱讀量急遽下降,礙於自己的年歲與心力不繼,付出18年的光陰也該是面臨轉型與交棒的時候了。

基督教浸信會暖暖聖光堂師母曾傳明擔任《暖暖代誌》主編18年,如今已成功交棒。(照片來源:盧明正)

《暖暖代誌》交棒 後繼有人

王醒之是台灣鄉土文學家及政治人物王拓的兒子,不過他沒有政治黨派色彩,在暖暖社區成立左下角工作室,為發展社區舉辦許多活動,特別關注鄉土與環保議題,帶動居民一起守護社區,在「改變命運的暖暖中學」、「河川、壺穴生態保育」、「十年社大風采」、「要幸福不要基福」等議題上有與曾傳明有相同的理念,漸漸培養出革命情感。當王醒之得知《暖暖代誌》停刊的消息,即對曾傳明表達接棒的想法,讓《走讀暖暖》社區報陪伴暖暖人繼續走下去。

2015年12月《暖暖代誌》停刊走入歷史,2016年9月《走讀暖暖》續而代之,並維持原本辦理社區報的精神。王醒之表示,2004年他移居至暖暖並因關心在地議題而認識曾傳明,才知道原來社區裡有一份《暖暖代誌》社區報。他肯定這份報紙的公信力與對社區產生的影響力,因此當《暖暖代誌》停刊,深感不捨的他期許自己以不同的出版方式,延續其為暖暖人服務的精神。

《走讀暖暖》創辦人王醒之秉持初衷辦理社區報。(照片來源:盧明正)

《走讀暖暖》揭發翠湖不當開發事實

2016年9月《走讀暖暖》首期刊出〈山與湖的對話—暖暖翠湖〉一文,揭發不肖商人在保護區內大量傾倒事業廢棄物的事實;之後又在第五期追加刊登一文〈翠湖,暖暖的〉,再度揭發新地主以「清理垃圾」之名違法開挖山林之實。經由報導內容引起在地居民及社會大眾的關切與生態環境討論,目前此案已移送基隆地檢署偵辦,希望還給翠湖一個重生的機會。

《走讀暖暖》揭發不肖商人在保護區內違法開挖山林之事實。(照片來源:王醒之FB)

《走讀暖暖》採極簡閱讀方式,為一張A3對摺成4頁的全彩印刷品,目前已出版第13期,報導內容以暖暖地區的歷史、文化、生態及生活為主要面向,除了第一期報導「暖暖翠湖」之外,還有「暖暖水源地浩劫事件報導」、「暖暖古地圖」、「暖暖希望森林」、「深澳燃煤電廠」、「許孩子一個特色公園」、「暖暖小記者營」等議題,採定點分送方式,也與國中、小學配合,讓學生帶回家閱讀,老師也會參考社區報內容作為教學素材,幫助學生了解社區的公共議題。

「《走讀暖暖》是一份韌性十足,也很任性的社區報!」王醒之表示,社區報要有十足的韌性,才有辦法往下走;至於「任性」,是因為在社區裡同時有很多議題,《走讀暖暖》依照自己的節奏,決定議題報導的先後順序。目前社區報一年出刊4期,內容在「左下角工作室」的臉書上同步刊登。經費方面則是向文化部國立新竹生活美學館以社區營造方案申請補助款,一年大約有3萬元,僅能支應編輯人事及印刷成本。

社區報的公共性與永續性

王醒之從社區工作者走進議會成為民意代表,雖然主要工作在監督市政,但仍秉持辦理社區報的初衷,努力維持社區報該有的公共性與普遍性。「讓《走讀暖暖》呈現社區報該有的樣子,不會使它成為自己辦公室的官方刊物,更不會是自己問政的成績單。」

社區報能夠帶給社區什麼影響力?當居民在討論街友、流浪狗、高齡長照及社區互助的議題時,現象背後往往牽涉政策面力有未逮之處。他衷心期盼這一份社區報是要使「居民變成公民」,看見政府做不足的地方,願意發出在地的聲音,並提出改進方向,這才是社區報最重要的價值。

媒體一直以來被視為「第四權」的角色,用以監督社會、制衡政府,呈現多元的聲音。中正大學傳播系教授管中祥說:「我們會期待社區媒體有監督或制衡的功能,但在現實層面大多有其侷限性,一來是若要做到監督地方政府,社區媒體工作者本身就應具備政策法令的相關知識素養;二是社區媒體的人力和資源相對較少,不易做到批判和監督的角色。」

此外,台灣社區媒體長期面臨人力和資金短缺的問題,以致經營不易。有些國家會由政府補助社區媒體,且並不干預新聞內容,例如挪威每年補助少數民族、移民和社區報紙,為經濟弱勢媒體提供資源。管中祥表示,以台灣社區媒體的現況而言,大部分的社區媒體經營者呈現「斜槓」狀態,如苗栗的《苑裡掀海風》本身有經營書店;另一種是因發行數量、營運成本都不高,社區媒體只需一至兩人經營,就有持續的希望。

http://ms-community.azurewebsites.net/spotlight_20191015/

2019年9月23日 星期一

2019年7月15日 星期一

2018年9月2日 星期日

2018年5月22日 星期二

2018年3月29日 星期四

2018年2月28日 星期三

2018年1月22日 星期一

2017年5月15日 星期一

2017-05-16〈台北都會〉關懷基隆 在地刊物寫故事拋議題(自由時報)

〈台北都會〉關懷基隆 在地刊物寫故事拋議題

2017-05-16

記者俞肇福/專題報導

基隆曾是世界排名前十大的港口,百業興盛,曾幾何時,基隆沒落;近兩年,陸續出現以關懷基隆在地人事物為出發點的刊物,為雨港基隆注入一股文化細流。

東北風 記錄八斗子人事物

以八斗子漁村人事物做為報導重心的《東北風》雜誌,每期約六、七萬字與圖片,創辦人許焜山看到八斗子漁村隨著現代化腳步快速變遷,耆老凋零、漁船拍賣拆解,老東西一件件消失,基於想記錄漁村故事而創辦刊物,訪問老船長、縫補漁網的婦人、柑仔店,拼湊出漁村的過往與早年辛苦歲月。

每期一千本的《東北風》雜誌只送不賣,每半年出刊,聽到有人要看自己的雜誌,許焜山開心不已,希望更多八斗子的故事被人知曉。

走讀暖暖 致力報導公眾議題

《走讀暖暖》延續停刊的社區報《暖暖代誌》薪火,去年九月復刊,編輯成員以基隆市教育關懷協會理監事為主,報導角度鎖定暖暖在地的公眾議題,首期報導暖暖翠湖、第二期報導暖暖水源地將被水公司開發興建物料倉庫,因《走讀暖暖》報導,引起在地人與媒體關注,水公司回應民意並讓步,將砍伐的樹木種回去。

《雞籠霧雨》是幾個基隆年輕人,偶然機緣聚在一起,決定利用創辦刊物發掘這座自己熟悉又陌生的城市;小編陳薇仲說,幾乎和所有基隆青年一樣,大家被迫離開基隆,如今他們開始將目光拉回家鄉,仔細凝視這座充滿歷史刻痕的老城,「希望發掘每一個藏著動人故事的角落」。

雞籠霧雨 年輕人挖掘家鄉事

《雞籠霧雨》從首期報導西二、西三碼頭拆遷問題,到沒落的八斗子漁村、碼頭工人的故事,以及尚未出刊的通勤族故事。陳薇仲說,這些故事不但獲得在地人熱烈回響,在外地也有不錯的反應,第三期嘗試開始收費,希望讓《雞籠霧雨》走得更穩更遠。

2017年5月8日 星期一

【走讀暖暖】社區報 第五期 《翠湖的美麗與哀愁》

【走讀暖暖】社區報 第五期出爐了!

《翠湖的美麗與哀愁》,歡迎轉貼分享。

基隆高中師生的連署仍在持續中,基隆地檢署的偵辦也在持續中,但已經被破壞的保護區、被濫墾的山坡地要如何面對即將來臨的颱風季節?高速公路旁被砍掉的順向坡坡腳,公共安全的問題解決了嗎?依法該「限期回復原狀」、表土流失的緊急處理,基隆市政府會持續要求嗎?

滿滿的疑問需要大家一起關注。

基隆高中師生的連署仍在持續中,基隆地檢署的偵辦也在持續中,但已經被破壞的保護區、被濫墾的山坡地要如何面對即將來臨的颱風季節?高速公路旁被砍掉的順向坡坡腳,公共安全的問題解決了嗎?依法該「限期回復原狀」、表土流失的緊急處理,基隆市政府會持續要求嗎?

滿滿的疑問需要大家一起關注。

市議會第14次臨時會正在進行中,你覺得會有市議員願意提出質詢嗎?

臺灣這片土地,需要更多人一起守護,請協助分享出去,讓更多人加入連署。

連署書連結 http://campaign.tw-npo.org/sign.php?id=20170420023224

連署書連結 http://campaign.tw-npo.org/sign.php?id=20170420023224

需要實體刊物的朋友,歡迎索取

左下角工作室 (02)24580360 王醒之

地址:基隆市暖暖街281巷101號

Line ID:24580360

左下角工作室 (02)24580360 王醒之

地址:基隆市暖暖街281巷101號

Line ID:24580360

訂閱:

文章 (Atom)